SNSで「3歳までに絵本1万冊読むと賢い子が育つ」という情報を見たことがある方も多いのではないでしょうか?

しかし、SNSを見れば育児情報で溢れていてやった方がいいことばかりで結局何がいいのか混乱してしまいますよね…

そこで今回はなぜ「3歳までに絵本1万冊読むと賢い子が育つ」のかの根拠を自分なりに調べて納得感のあったものを記載していきます。

3歳までに1万冊の根拠は?

なぜ3歳までなのか、なぜ1万冊なのかの根拠はインターネットで調べても出てきませんでした。

しかし、下記の本にて8歳の女の子に音読をしてもらいその際の脳の活動をモニタリングしてみたところ、大脳辺縁系や自律神経系、後頭葉や側頭葉は刺激を受けているが前頭葉の活動量が低下していたようです。

(もちろん年齢も違えば、音読と読み聞かせは少し違うかもしれませんが…)

大脳辺縁系は情動を引き起こす部分で後頭葉は視覚、側頭葉は言語野が刺激を受けているので絵本を読むことが発達に良いことなのは確かなようです。

言語を司る部分や情動を引き出す部分の刺激が受けられるので3歳までの言語習得が盛んな年齢でたくさんの本を読むと早いうちから言語が豊かに出てくるということなのかなと思いました。

しかし前頭葉(知識や記憶を統合して論理的に考える部分)は、ひらがなばかりで書かれている絵本では前頭葉の高度な機能は育たないと結論付けられています。

このデータをとったのが8歳という前提ですが…

しかし本を閉じた後に読んだ内容について質問を行い、自分の言葉で答えてもらうと(その答えがたとえ間違っていたとしても)前頭葉の活動が急激に高まったことが分かったそうです。

そのため読むだけでなく、本を閉じた後の質問もセットで行うとより効率的という結果が分かります。

しかし、1歳の我が子はまだ発語が少なく本を閉じてからというのが難しかったので私なりにアレンジして、“”この方法なら発語がなくてもできたよ”というものを紹介したいと思います。

1歳でもできる!効果的な絵本の読み方

1歳でもできる脳をフル活用するための絵本の読み方は読んだ後に本を見ながら質問をすることです。

こうすることで発語がなくても本人に考えて答えてもらうことが可能です。

例えば、下記のように本を開いたまま「いちごはどれだ?」と質問したり、「青色どれだ?」や「火曜日に腹ペコ青虫が食べたのはどれだ?」と質問すると指差しで答えてくれます。

もちろん間違うこともありますが、その場合は否定せず「そうだね、○○だね。」と正解に誘導しています。

この方法で前頭葉の活動が高まるのかは計測できないのでわかりませんが、“読んだ内容について質問を行い、自分の言葉で答えてもらう”という観点で見れば、1歳の字が読めない時期は本が開いていても正解を読んで確認することはできないし、話せないので指差しという手段をする事を本人が考えて行っていればやらないよりは意味があるのかなと思っています。

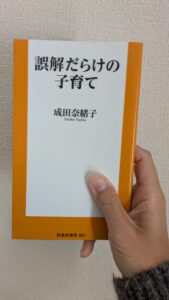

“誤解だらけの子育て”ってどんな本?

私たちが当たり前に思っている子育て情報をデータをもって正してくれる1冊です。

例えば、“ゲームやスマホの時間は親が制限をする”だったり“習い事は、なるべく長く続けさせる”だったり、私が育ててもらった際に当たり前にこれが良いと植え付けられていた価値観は誤解だったことに驚きました。

本書ではなぜそれが誤解であるのか、また、この年齢の時は正解でもこのくらいの年齢になるとこういった理由で不正解になっていくなど45この誤解についてわかりやすく端的に述べられています。

誤解の種類(発達だったり、生活習慣だったり、コミュニケーションだったり)に分けて書かれているので気になるトピックがある方はまず目次だけでも見てみると自分の誤解に気が付けると思います!

誤解に気が付いて、さらに理由が知りたい方は是非読んでみて下さい。

“誤解だらけの子育て”はこんな人におススメ

今何かに対して課題があるわけではないけれど子供とのかかわり方に不安がある方におススメです。

というのも、普段当たり前だと思っていることにこそ改善できる考え方があるのだとおしえてくれる1冊だからです。

もし、課題感があるお悩みならば、それについて書かれた本を読むほうが情報量も解決策も多く乗っていると思います。

しかし本書は生活していく中で課題にすら思っていない当たり前を「あ、これってこうしたらよかったんだ」と気が付かせてくれる1冊です。

少し対象年齢が高め(小学生)くらいの内容もありますがそれこそ育児初心者の私のようなものでも「いつかこのシチュエーションになったらこう対処すればいいのか」とイメージできますし、中学生くらいの子供を持つベテランの方も参考になる部分がたくさんあると思います。

もし、今何かに対して課題があるわけではないけれど子供とのかかわり方に不安がある方は是非お手に取ってみてください!

コメント